《120个回望——纪念高考恢复四十周年》,祝毅主编,浙江人民出版社,2018年1月1日出版

没错,四十年前的那场高考改变了所有参与者的人生轨迹。就像一座地标,当你离它而去,它就成了永远不变的参照系,不论你迈向何方。但我今天想讲的故事,却和大多数人不一样,因为对大多数、甚至所有人来说,被提及最多的是那场高考如何改变了他们的命运;但对我来说,它只是改变了我的学术追求和学术生涯,或者说它改变了我童年时代对学术追求的梦想,从而改变了我的人生轨迹。

从小学、中学、一直到恢复高考,我从未泯灭过自己的大学梦,即便经历了十多年摧毁一切知识的文化大革命,我也坚信自己一定能进入大学。因为我始终相信,没有一个民族敢于摧毁人类文明最伟大的摇篮——大学。因此,文革中最让我和我的小伙伴开心的事情,就是从那些贴着封条的图书馆中偷书,尤其是偷到“禁书”,更是像捡到了宝贝一样。

世界上历史最悠久的大学——建立于1088年的意大利博洛尼亚大学

很小的时候,就特别敬慕那些穿着白大褂在实验室里专心致志进行研究的科学家们。订阅《我们爱科学》,《十万个为什么》和《科学家谈二十一世纪》爱不释手;不止一遍地读居里夫人传记,读到热泪盈眶。甚至在家中的阳台上,种植和嫁接各种植物,用自制的天文望远镜观看星星和月亮。虽然我的语文、尤其是作文成绩,一直是班里最好的,但却从未想过将来要从事与人文相关的任何工作。我的理想自始至终是当一名探索自然奥秘的科学家。因此,当1977年恢复高考时,我毫不犹豫地报了理科,最希望选择的专业是天文学、物理学或生物学。

上个世纪60年代出版的儿童科普读物

但考试结果却令我十分沮丧,由于数学、物理和化学成绩都太差而落榜。文革开始时,我刚刚升入初中二年级;记得当时数学只教到一元二次方程,连平面几何都没有学,更不用说解析几何了;物理只讲到最基本的力学原理,而化学课则要初二下半学期才开始;但就在那年6月,史无前例的文革开始了,从此我们告别了教室和老师,长达十年之久。因此,考前虽然突击自学了相关课程,但先天不足的知识结构,在短期内是很难被弥补的。

1978年备考时,我决定调整方向,报考自己的长项——文科。复习时如鱼得水,到临考前两个月,我已经把除数学以外的所有考试科目,包括政治、历史、地理和语文的知识要点都浓缩归纳在5页纸上,每天都可以背上好几遍。结果终于被杭州大学政治系录取。

上个世纪80年代老杭大校门 1978年邓小平在黄山为杭州大学学生签名

我真正要讲的故事,事实上是从杭州大学政治系开始的。

我一直觉得,文科类的知识都是可以通过自学获得的。文革期间,我已经通读了马克思的《资本论》、四卷本的《马克思恩格斯选集》,以及黑格尔、费尔巴哈、休谟、康德、笛卡尔、尼采等许多哲学家的著作。上大学后,更多时间是去数学系和物理系蹭课,或者在图书馆阅读各种自然科学的书。记得那时所谓的“新三论”即维纳的控制论、普里戈金的系统论和香农的信息论,都是在图书馆自学的。两年以后政治系拆分时,我没有挑选哲学而选择了经济学,就是因为我不喜欢、非常不喜欢空乏的逻辑思辨。虽然彼时的经济学、尤其是政治经济学也充斥着假、大、空的套话,但它起码可以给我一个前行的支点,让我可以批判性地思考许多能够被我们的经验所把握的事实。正是在经济系的两年里,我发表了自己学术生涯最初的四篇论文。

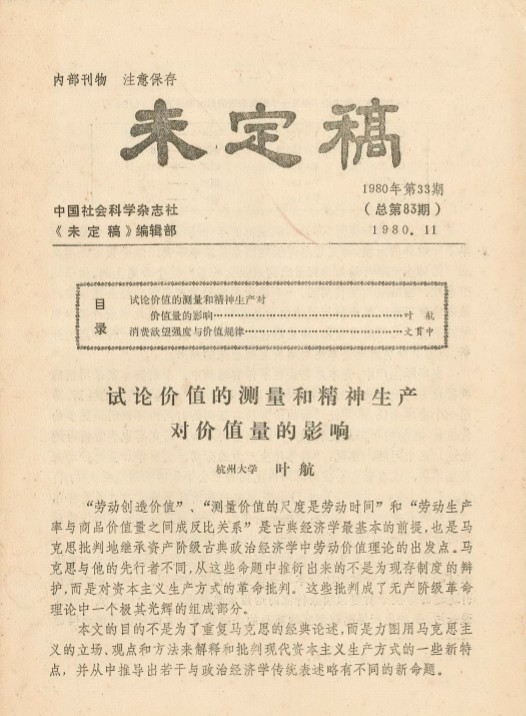

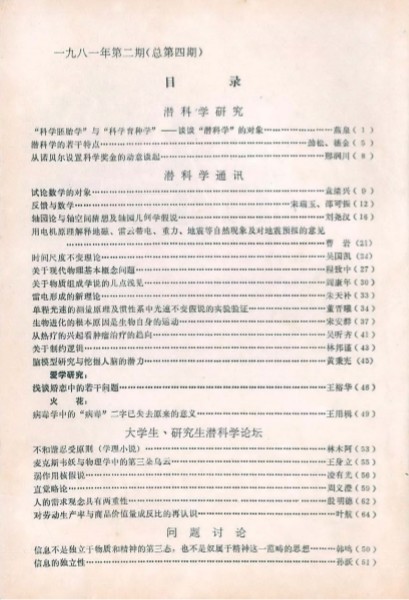

第一篇论文“试论价值的测量和精神生产对价值量的影响”发表在1980年11月的《中国社会科学(未定稿)》杂志(见链接附件1),在该文中我对马克思《资本论》中的一个重要论断“劳动生产率与商品价值成反比”提出了置疑。由于马克思从这个论断推出了资本家为维护自身利益,必然要不断提高剩余价值率,导致全球范围内无产阶级的绝对贫困化和相对贫困化,从而为自己造就了掘墓人。我在文中指出,马克思的这一预测并不符合资本主义发展的历史和现状,其原因就在于他没有看到随着科学技术的不断进步和劳动复杂程度的提高,劳动生产率也可能与商品价值成正比,并通过数学模型分析了这一可能性。1981年2月,我又就这个问题在《潜科学》杂志发表了第二篇论文“对劳动生产率与商品价值量成反比的再认识”(见链接附件2)。这一研究直到今天还是马克思主义政治经济学创新研究的重要内容之一。中国人民大学孟捷教授专门为这一研究写了一个《简史》,称原中国社科院马列研究室主任孙连成研究员是这个问题的第一代研究者,而我则是第二代研究者:“经过文革时期漫长的沉寂,成正比理论在上个世纪80年代又被重新提了出来。1980年,叶航发表了相关论文”(孟捷:劳动生产率与单位时间创造的价值量成正比的理论: 一个简史,《经济学动态》2011年第6期)。

我在大学发表的第一篇学术论文 我在大学发表的第二篇学术论文

我的第三篇论文发表在1981年第9期《经济学动态》,题目是“宏观经济模型的系统分析”(见链接附件3)。在该文中,我运用系统论和控制论的方法为计划经济和市场经济建立了相应的模型,并分析了二者的优势和缺陷;在此基础上,我建立了一个可以兼顾双方长处的组合控制模型,从而较早地提出了社会主义市场经济的思想。这一模型后来被清华大学出版的王雨田教授主编的《控制论、信息论、系统科学与哲学》所收录。

我在大学发表的第三篇论文:宏观经济模型的系统分析

我的第四篇论文发表在我毕业以后的1983年第4期《潜科学》杂志,题目是“试论劳动和价值的定量分析”(见链接附件4),但写作期间我仍然是杭州大学经济系的学生。该文从生物学、经典热力学、当代信息论和非平衡态热力学“耗散结构”的视角,试图为劳动价值论建立一个定量分析的科学基础和框架。这篇论文可以看作我四年大学学习生活一个颇具关键意义的总结与转折:第一,我虽然没有如愿成为一个天文学家、物理学家或生物学家,但仍然坚持以科学的方法研究我所面对的世界,哪怕这个世界在传统上完全属于逻辑思辨所研究的对象;第二,深入的思考使我最终放弃了试图将劳动价值论还原为更基本层级的自然主义立场,因为我终于认识到从古希腊时代就建立起来的价值范式,在与自然主义联通的层面上还缺乏太多太多的中间环节;而正是这一认识,决定了我此后三十多年的学术研究生涯。

我在大学发表的第四篇论文:试论劳动和价值的定量分析

我现在所在的研究平台“浙江大学跨学科社会科学研究中心”(ICSS)、“浙江财经大学经济行为与决策研究中心”(CEBD)和“浙江财经大学神经与行为经济学实验室”(Neuro & Behavior EconLab),正在延续我四十年前的追求与梦想:用自然科学的方法来研究人文社会科学的对象。我所带领的研究团队在行为实验、神经实验和计算机仿真实验三个前沿领域试图重新定义和解构人类的行为、人类的决策和人类的理性与情感。我们的研究成果已经在国内外学术界引起了较大反响。

CEBD神经与行为经济学实验室

回顾四十年前的那场高考,它没有让我成为牛顿和爱因斯坦,但却让我见证并亲历了科学的力量如何开疆辟土、创造出新的自由王国,从而切切实实地改变了我的整个人生轨迹。而且,我还相信,它也将改变整个人类前行的步伐和轨迹!

2017年6月20日 于杭州下沙CEBD